企業完全審査制の新卒スカウトサービス「iroots」が、就活生におすすめしたい企業と若手活躍社員にフォーカスするインタビュー企画。今回は国際協力で核融合エネルギーの実用化を目指す研究プロジェクトであるITER機構で、ポスドク研究員として活躍している宗近さんの成長とキャリアに迫ります。

Interviewee’s Profile

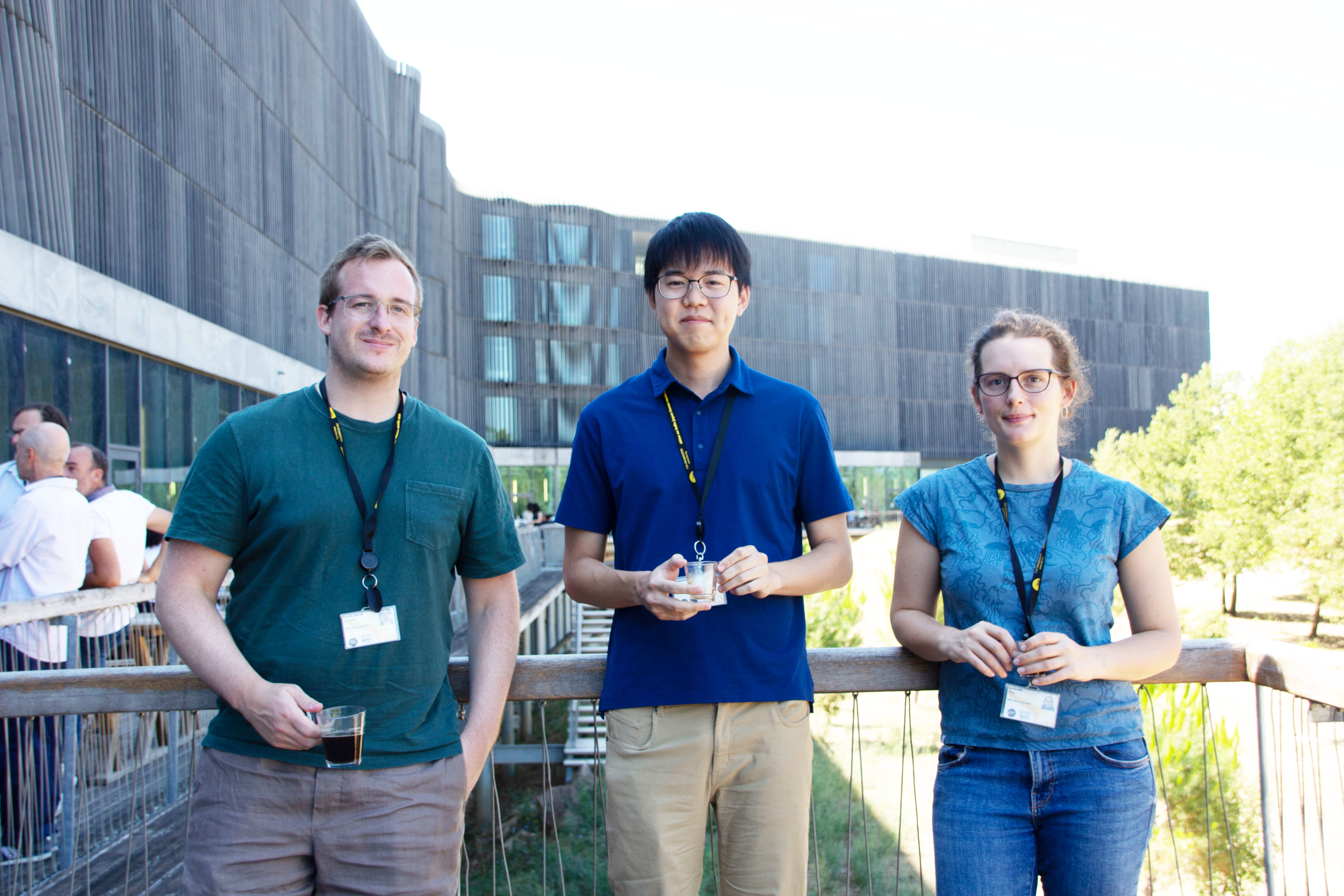

宗近 洸洋 ポスドク研究員(サイエンス&インテグレーション部門 サイエンスディビジョン 実験&プラズマオペレーションセクション)

東京工業大学 融合理工学系原子核工学コース修了(博士 工学)。学生時代に研究会でとある先生との出会いをきっかけにITER機構でのインターンシップを経験。博士号取得後、名古屋大学でのポスドク研究員を経て、現職。中学時代の恩師の言葉をきっかけに、一貫して核融合研究の道を歩む。

- 人類の夢を支える最先端の研究。ITERで挑む現在の仕事とやりがい

- 原点は恩師の言葉。偶然の出会いを必然に変えた、キャリアの歩み

- 世界を舞台に働く魅力とは。未来の仲間へ贈る、ITERからのメッセージ

TOPICS

人類の夢を支える最先端の研究。ITERで挑む現在の仕事とやりがい

Q1.入社後から現在に至るまでのお仕事内容について教えてください。

今はITER機構のサイエンスディビジョンという部署で、ポスドク研究員として研究開発に従事しています。

そもそもITER計画とは、地上に太陽と同じエネルギー源である「核融合」を実用化するための実験炉を建設・運転する、人類史上でも最大級の国際プロジェクトです。世界7極から、研究者だけでなく、技術者、建設の専門家、管理部門のスタッフなど、多様なバックグラウンドを持つ職員が約1,100人集結し、一つの目標に向かって協働しています。

私が担当しているのは、ITERの心臓部である「トカマク装置」内で起こりうる「ディスラプション」という現象に関する研究です。ディスラプションとは、超高温のプラズマが不安定になり急に崩壊してしまう現象のこと。これが起こると、装置の壁に甚大なダメージを与えかねません。ITERを安全に運転・停止するためには、このディスラプションを予測し、万が一起こってしまった際にも被害を最小限に抑える(緩和する)技術の確立が不可欠です。

入社してから現在まで、一貫してこのディスラプション緩和策のシミュレーション評価というテーマに取り組んでいます。ジョブディスクリプション(職務記述書)に書かれていた内容から大きな変更はなく、専門性を深めながらプロジェクトに貢献できていると感じています。

Q2.現在のお仕事内容と、大変ながらもやりがいを感じる場面を教えてください。

ディスラプションを緩和する具体的な手法として、ITERでは「SPI(シャッタード・ペレット・インジェクション)」という技術が採用されています。これは、プラズマが崩壊する直前に、水素と希ガスを凍らせた大きな氷の塊(ペレット)を砕きながらプラズマに打ち込み、プラズマが持つ莫大な熱エネルギーを「光」として放出させ、エネルギーを安全に発散させるというものです。

私のミッションは、この時にどれくらいのエネルギーが光に変換されたのかを、シミュレーションによって正確に推定することです。ITERでは「熱エネルギーの90%以上を光に変換する」という非常に高い要求仕様があるのですが、それを本当に達成できるのかを検証する、極めて重要な役割を担っています。具体的には、「ボロメータ」という計測器のシミュレーションを行い、計測データから放出された光の総エネルギー量を推定するための解析手法や、そのためのライブラリ開発などを行っています。

もちろん簡単な仕事ではありませんが、自分の研究がITER計画の根幹を支える安全技術に直結していると思うと、大きなやりがいを感じますね。特に成長を実感できたのは、国際学会での発表です。年に2回ほど、海外の学会・研究会に参加する機会が与えられたのですが、先日、大勢の聴衆の前で、自分の研究成果を初めて英語で口頭発表しました。かなり緊張しましたが、世界中の研究者から質問を受け、ディスカッションできた経験は、間違いなく自分を成長させてくれました。

現時点での核融合研究のコミュニティは欧米が中心で、最先端の情報や知見は国際学会に集まります。そうした場に身を置き、第一線の研究者たちと直接コミュニケーションを取れるのは、日本にいるだけでは得難い、ITERで働くからこその価値だと感じています。

原点は恩師の言葉。偶然の出会いを必然に変えた、キャリアの歩み

Q3.学生時代を振り返って、今の自分に影響を与えた経験を教えてください。

キャリアの原点は、中学生の頃にまで遡ります。当時理科の授業で先生が言った「これからは核融合しかない」という一言が、なぜかずっと頭の片隅に残っていました。

もともと理科が好きで、当時は環境問題が盛んに叫ばれていた時期。酸性雨などをテーマにした自由研究に夢中になったり、職業体験で市内の環境分析センターを訪れたりする中で、エネルギー問題への関心も自然と高まっていきました。そんな中で聞いた「核融合」という未知の言葉が、当時関心が向いていたことと繋がったのだと思います。

その想いは大学進学後も続き、「核融合」を軸に研究室を探し、東京工業大学で専門的な研究の道へと進みました。そしてキャリアにおける最大の転機が訪れたのは、修士課程の時です。ある研究会で研究発表をする機会をいただいたのですが、その場で質問をしてくださった先生が、発表後に「ITERでインターンシップがあるんだけど、どう?」と声をかけてくださったんです。それがITERとの出会いです。核融合についての研究をしていたのでITERの存在は知っていましたが、まさか自分が本当に行けるとは思ってもみませんでした。振り返れば、中学時代のあの一言から始まった興味を、自分なりに追い続けてきたからこそ掴めたチャンスだったのかもしれません。

Q4.就活時代の軸を教えてください。

私の場合、研究室の先輩方が博士課程に進む姿を見ていたこともあり、「自分もそうなるんだろうな」と、博士課程への進学に迷いはありませんでした。なので、いわゆる一般的な「就職活動」とは少し違ったかもしれません。ただ、その後のキャリアパスについては、正直に言うと紆余曲折がありました。博士課程の在学中には、プログラミングの経験を活かしてIT系の企業のインターンに参加したり、国家公務員の試験を受けてみたりと、様々な可能性を模索していましたね。

当時は研究室の先輩が核融合関連のベンチャーを立ち上げるという話もあり、自分もそこで手伝うことになるかもしれない、と考えていた時期もありました。しかしその計画が頓挫してしまい、改めて自分の進路を考え直すことになったんです。

色々と迷いはしましたが、心の根底にはやはり中学生の頃から抱き続けてきた「核融合という分野に、何らかの形で貢献したい」という強い想いがありました。どんな道を選ぶにせよ、この軸だけはぶらさずにいようと。その想いが最終的にすべての意思決定の土台になっていたと思います。

Q5.ITER機構に出会ったきっかけと、入社の決め手になったことを教えてください。

直接のきっかけは、先ほどお話しした学会での出会いから始まったインターンシップです。半年間という短い期間でしたが、そこでITERという組織のカルチャーや環境の素晴らしさを肌で感じることができました。

ですから、博士課程を卒業するタイミングでポスドク研究員の公募を知った時、迷いはありませんでした。もちろん、当時は名古屋大学でのポスドクの話も進んでいて、ITERに採用される保証はどこにもありませんでした。それでも「もし決まったら、必ずITERに行く」と心に決めていました。

決め手になったのは、やはり「核融合研究に最も貢献できる場所は、ITERだ」という確信です。インターンを通じて、このプロジェクトが持つミッションの重要性と、そこに集う人々の熱量を目の当たりにして、ITERで研究がしたいと思っていました。

また、ITERのユニークな環境にも強く惹かれました。多くの研究所は研究者が大半を占めますが、ITERは研究者以外の、例えば建設、法律、広報、ITといった多様な分野のスペシャリストたちが数多く働いています。そうした方々と日常的に交流できる環境は、他では決して経験できません。自分の専門性を深めながら、同時に視野を大きく広げられる。その特殊で刺激的な環境に身を置けるチャンスがあるなら、挑戦しない手はないと思いました。

世界を舞台に働く魅力とは。未来の仲間へ贈る、ITERからのメッセージ

Q6.ITER機構の好きなところを教えてください。

世界最先端の研究現場で働けるという点は大前提ですが、職場環境の自由さも大きな魅力です。ITERがあるのは南フランスという土地柄もあってか、みなさん自由なスタイルで働いています。もちろん現場での作業が必要なスタッフは出勤していますが、私のような研究職はリモートワークやフレックスタイムを柔軟に活用でき、自分の裁量で働く時間をコントロールしやすいです。

職員同士の交流を重視している点も、ITERの好きなところですね。年末には「End of Year Party」という大規模なパーティーが開催されます。昨年は韓国がテーマで、アリーナのような広い会場で伝統舞踊やK-POPダンスが披露され、その後は立食形式で様々な韓国料理を楽しみました。部署単位での食事会なども頻繁にあり、仕事だけでなく、こうした交流を通じてリフレッシュできる機会が多いのは、欧米のカルチャーらしくて楽しいです。

そして何より、南フランスの生活環境は最高ですね。夏は暑いですが、日本のように湿度が高くないので非常に快適です。カラッとした過ごしやすい気候の中で、ゆったりと生活できるのは大きな魅力だと感じています。

Q7.ITER機構について、就活生に自信を持ってすすめられるところを教えてください。

もし学生の方にITERをおすすめするなら、まずはインターンシップに挑戦してほしいです。日本の多くのインターンが数日間の職業体験であるのに対し、ITERのインターンは3ヶ月から半年という長期間、手当をもらいながら、一人の職員として責任ある仕事に取り組みます。ジョブディスクリプションが明確に定められており、メンターの指導のもと、実際にITERで必要とされている課題解決に貢献する。これは「体験」ではなく、紛れもない「実務」です。国際機関のプロジェクトに主体的に参画できるこの経験は、何物にも代えがたい財産になるはずです。

「海外で働くには、語学が不安…」と感じる人もいるかもしれません。でも、心配しないでください。私自身がインターンに参加した当初は、旅行で数日海外に行ったことがある程度で、英語も得意ではありませんでした。それでも、周りの日本人スタッフや、同じインターンの仲間に助けられながら、なんとかやり遂げることができました。私ができたのですから、きっと大丈夫です。

世界7極から多様な専門家が集まる環境は、留学ともまた違う、非常に刺激的な経験です。この貴重なチャンスに、ぜひ多くの学生に挑戦してほしいですね。

Q8.最後に、就活生へのエール・メッセージをお願いします。

私自身のキャリアを振り返ると、計画通りに進んだというよりは、人との出会いに導かれてきたという感覚が強いです。就職活動をしていると、つい「自分でキャリアプランをしっかり立てなければ」と気負ってしまうかもしれません。もちろんそれも大切です。ですが、それと同じくらい「ふと目の前に現れたチャンスを、迷わずに掴めるか」ということも重要だと感じています。

私にとってそれは研究会で声をかけていただいたことであり、ITERのインターンシップでした。もしあの時少しでも躊躇していたら、今の自分はありません。ではどうすればチャンスに出会えるのか。それはやはり、色々な場所に顔を出し、多くの人と交流することだと思います。自分から動いて機会を増やしていくことで、思いがけない出会いや、想像もしていなかった道が拓けることがあります。

皆さんの前にも、きっと素晴らしいチャンスが現れるはずです。その時に、臆することなく飛び込んでいける勇気を持って、就職活動を乗り越えていってほしいと思います。応援しています。