企業完全審査制の新卒スカウトサービス「iroots」が、就活生におすすめしたい企業と若手活躍社員にフォーカスするインタビュー企画。今回は、スキマバイトアプリ『タイミー(Timee)』などの事業を展開する株式会社タイミーで、新卒入社3年目でグループマネージャーとして奮闘する川本さんの成長とキャリアに迫ります。

Interviewee’s Profile

業界:人材サービス、従業員数:1,594名(うち正社員1,189名 ※2025年9月時点)

「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」をミッションに掲げ、スキマバイトアプリ「タイミー(Timee)」などの事業を展開。サービス開始以来、物流・飲食・小売業界を中心に「スキマバイト」という新しい働き方を提供してきた。企業が抱える「人」に関する経営課題を解決するとともに、従来のアルバイトや派遣業界が抱えていた課題を解決することで人々の働き方を根底から変えていっている。2024年7月にはグロース市場に上場するなど、今後もさらなる成長を目指している。

川本 健太(かわもと けんた)物流・製造事業本部 物流事業部 物流ENT3G グループマネージャー

西南学院大学 商学部卒業。大学2年生のときに二度ほど海外でのインターンを経験し、大学3年生の終わりごろからインターン生としてタイミーにジョイン。九州支社の立ち上げに携わる。卒業までインターンを続け、2022年4月に株式会社タイミーに新卒入社。入社後は北信越支社の立ち上げに携わった後、2年目から最年少で北信越支社の支社長に就任し、その年にマネジメント賞や全社年間表彰 審査員特別賞を受賞する。入社3年目より関東事業部 物流・製造事業本部 物流事業部のグループマネージャーとして奮闘中。

- 2年間の学生インターンを経て新卒入社。入社2年目で支社長となり、3年目からグループマネージャーに

- タイミーなら、熱量と裁量のある環境で、自分がそこにいる意味を感じられる仕事ができると思った

- 自分のありたい姿をイメージし、そこから逆算して最短距離で行ける会社を選んでほしい

TOPICS

2年間の学生インターンを経て新卒入社。入社2年目で支社長となり、3年目からグループマネージャーに

―入社後から現在に至るまでのお仕事内容について教えてください。

私がタイミーにジョインしたのは、大学3年生の終わり頃。2年生のときにたまたま海外インターンを知り、最初に1ヶ月、続いて半年ほどインターンを経験したところ、今までにない刺激を感じたんですね。そこから帰国後もインターンを続けようと考え、学生インターンを募集する企業が集まるイベントに参加。とにかく成長できる企業で働きたいと探していたところ、タイミーと出会って働くことになりました。

配属先となった九州支社は当時、立ち上げ間もないフェーズ。1LDKのマンション一室のオフィスに、正社員1名と学生インターンだけという組織でした。フィールドセールスとしての入社でしたが、最初にサービス概要などを学び、ロープレなどで練習した後、10日目くらいからは一人で商談に行っていました。これぞスタートアップ、これぞベンチャー企業という環境に飛び込んだ記憶が鮮明に残っていますね。当時は大変だったと思うのですが、今振り返ってみると楽しさのほうが強かったのかなとも思います。

また当時の九州エリアは、スキマバイトという概念自体がほとんど知られていない状態。そんな中で業界業種を問わずさまざまな企業へ商談に行っていましたが、そもそもスキマバイトとは何か?どんなメリットがあるのか?という説明から行っていました。そんな環境で働く中で成長できたと感じる要因が大きく三つあります。

一つ目が、バッターボックスに立つ機会が非常に多いことです。日々の商談では、個人経営の店舗の店長さんから誰もが知る有名企業の役員の方までさまざまな方とお会いしました。企業ごとに異なるさまざまな課題に向き合い、いろいろな場を経験できたことは成長につながりました。また、バッターボックスに立てば立つほどミスをする中で、そのミスに対するフィードバックをすぐにもらえる環境があったのが二つ目の要因です。内省と挑戦のサイクルをすごいスピードで回せることでスピーディーに成長できました。

三つ目は、自分たちが九州エリアのマーケットをつくっているのだという使命感を持てたことです。立ち上げ当時は正社員1名と学生インターンという組織で、新規開拓では自分が大きな役割を担っていました。自分がコケたら九州エリアの開拓もうまくいかないという、良い意味でプレッシャーや責任感を感じるような状況で日々働いて成長できたことは、周りの学生と比較しても貴重な経験だったと思います。

そんな学生インターン時代を経て、2022年4月にタイミーに新卒入社しました。最初の1ヶ月くらいは九州支社でそのままフィールドセールスをしていましたが、夏頃から北信越支社の立ち上げに携わることになりました。私と社員1名の計2名で取り組んだのですが、九州のときとの違いは役割の大きさです。九州では新規開拓を担う一人のメンバーという意識でしたが、北信越では支社の運営をはじめ経営的な意思決定にも携わるようになりました。さまざまなデータを収集・分析しつつ、どのように営業活動を進めていくかも自分で決めていく。支社のメンバー採用もどんな人材を採用すべきかを自分たちで考える。支社立ち上げと言えど全く初めての経験という感覚が強かったですね。

そんな日々を経て、北信越支社への配属から1年も経っていない2023年2月頃から支社長を任せてもらうことになりました。責任あるポジションに抜擢してもらえたのは嬉しかったですが、自分の中では立ち上げ初期から北信越支社をいかに大きくし、マーケットシェアをどう伸ばしていくかをずっと考えていました。意思決定できる領域は大きくなったものの、自分自身の責任感としてはあまり変わらなかった印象です。

支社立ち上げという成長性の高い領域を任せてもらったこともあり、入社2年目でマネジメント賞、全社年間表彰 審査員特別賞を受賞できたのは本当に嬉しかったですし、上司に感謝をしています。入社2年目で自分より年上のメンバーを持つ中でマネジメント賞をいただけたことは、支社の売上を伸ばしたという結果だけでなく、その成果を出すためのプロセスの部分でも評価してもらえたのかなと考えています。

―現在のお仕事内容と、大変ながらもやりがいを感じる場面を教えてください。

入社3年目となる2024年から関東事業部へと異動し、物流事業部のグループマネージャーを務めています。メンバーは十数名で、20代~30代前半が中心の組織です。各地域の支社ではさまざまな規模の企業と商談していましたが、関東事業部では年間を通じて大規模な採用を行う大企業が中心。そういった大企業の役員層と商談をする機会も多く、今まで身につけてきたスキルとはまた違うものが求められている気がします。

大変ながらもやりがいを感じる場面でいうと、まさに“今”でしょうか。やりがいだけで言えば九州や北信越の支社立ち上げもやりがいを感じていましたが、関東事業部でグループマネージャーになった今が入社してから最も苦しんでいる時期だと感じています。自分自身ができないことや苦手なことに真正面から向き合っているというか、今後さらに大きくなっていくための成長痛を感じているような感覚です。

具体例で言えば、組織のベクトルをどう同じ方向に向けるか。支社立ち上げのときは、「このマーケットを成長させよう」「支社を大きくしていこう」など、何も言わずともみんなが同じ方向を向きやすかったと思います。しかし、関東事業部のように大きな組織となると、さまざまな価値観のメンバーがいる中で、組織全体をどうモチベートしていくのかといった点を難しく感じています。

そんな風にどんな状況でも組織を成功に導いていくには、改めて自身の営業力を高めていく必要があると感じています。メンバーと向き合う、組織をマネジメントするといったことはある程度やってきた中で、自分自身をより成長させていこうと考えると、背中で見せるじゃないですが、圧倒的な営業スキルが組織内で説得力を持つこともあると思っています。突き抜ける武器をとがらせていくことで、ビジネスパーソンとしてさらに上を目指していく。そんなフェーズに入っていけたらと思っています。

学生インターンから経験し、入社2年目で史上最年少の支社長就任、3年目でグループマネージャーと聞くと、どこかキラキラした印象を抱くかもしれません。しかし実際には、日々もがいているというか、今が一番苦しんでいる状態です。これまでは勢いで何とかなってきたことも、周りに優秀なマネージャーが多くいる中で、自分ができないことをひしひしと感じるというか。そんな風に苦しさを感じることもありますが、これこそがタイミーのリアルというか、成長できる要因ではないかと思っています。

タイミーなら、熱量と裁量のある環境で、自分がそこにいる意味を感じられる仕事ができると思った

―学生時代を振り返って、今の自分に影響を与えた経験を教えてください。

タイミーでのインターン経験も今の自分に影響を与えていますが、それ以上に大きいのが海外でのインターン経験です。特に二度目のインターン経験が、自分の将来を決めるうえでも大きかったと感じています。

大学2年生のときに海外インターンを知り、大学が実施する海外インターンプログラムに1ヶ月ほど参加しました。そのときは現地の飲食店に飛び込み営業をする仕事だったのですが、とても刺激的だったことから帰国後にまた参加したいと考え、大学を半年ほど休学して再度ベトナムの海外インターンに参加したんです。

しかし二度目のインターンはテスターの仕事で、働くうちに「これ、自分じゃなくてもいい仕事だよな」と感じる瞬間が増えていって。僕は仕事をする上での価値観として、誰でもいい仕事ではなく、自分がそこにいる意味を感じられることを重視すると気づいたんです。規模の大きな組織より、スタートアップやベンチャー企業のように一人ひとりの裁量や責任が大きい組織こそ燃えるんだと。そんな自分の価値観に気づいたことが、タイミーという会社を選ぶことにもつながったので大きな経験だったと思います。

―就活時代の軸を教えてください。

学生インターンとして約2年間営業をしていたので、経験を活かしてタイミーに入社することも考えました。しかし、一度は外の景色を見ることも大事だろうと思い、普通に就活に取り組みました。業界はこだわっていませんでしたが、人材業界を多く受けていました。

エントリー企業を決める際の軸は大きく二つで、企業の熱量と裁量を見ていました。メンバー全員が同じ方向に向かって熱量高く取り組んでいる組織かどうか、その中で若いうちから裁量の大きな仕事を任せてもらえるかどうか。こうした基準から判断していった結果、スタートアップやベンチャー企業の選考を受けることが多かったです。

―タイミーに出会ったきっかけと、入社の決め手になったことを教えてください。

タイミーと出会ったのは、学生インターンを募集するイベントに参加したときです。九州でビジネスをするベンチャー企業が集まるイベントだったのですが、そこにタイミーの九州支社の支社長が参加されていたんですね。そこで「タイミー」というサービスや将来のビジョンなどを伺い、すごく面白そうな会社だと思ったんです。

その場で「働かせてください!」と直談判すると、その週に代表の小川が九州に来ると教えてもらって。そこから講演に参加させてもらったり、実際に面接の場も設けてもらったりして、その日のうちにタイミーで学生インターンとして働くことが決まりました。

学生インターンをしつつも就活を行い、実は他の企業からも内定をいただいていました。その企業に就職するか、タイミーでそのまま働くのか、当時はけっこう悩みました。最終的には自分がやりたいことをできる環境はどこかを考え、タイミーへの入社を決めました。新しい環境でゼロからスタートするより積み上げたものを活かせるほうがプラスだと思いましたし、タイミーのほうが面白い仕事ができそうで、やりたいことに向かって最短距離でいけるだろうなと可能性を感じたんですよ。

自分のありたい姿をイメージし、そこから逆算して最短距離で行ける会社を選んでほしい

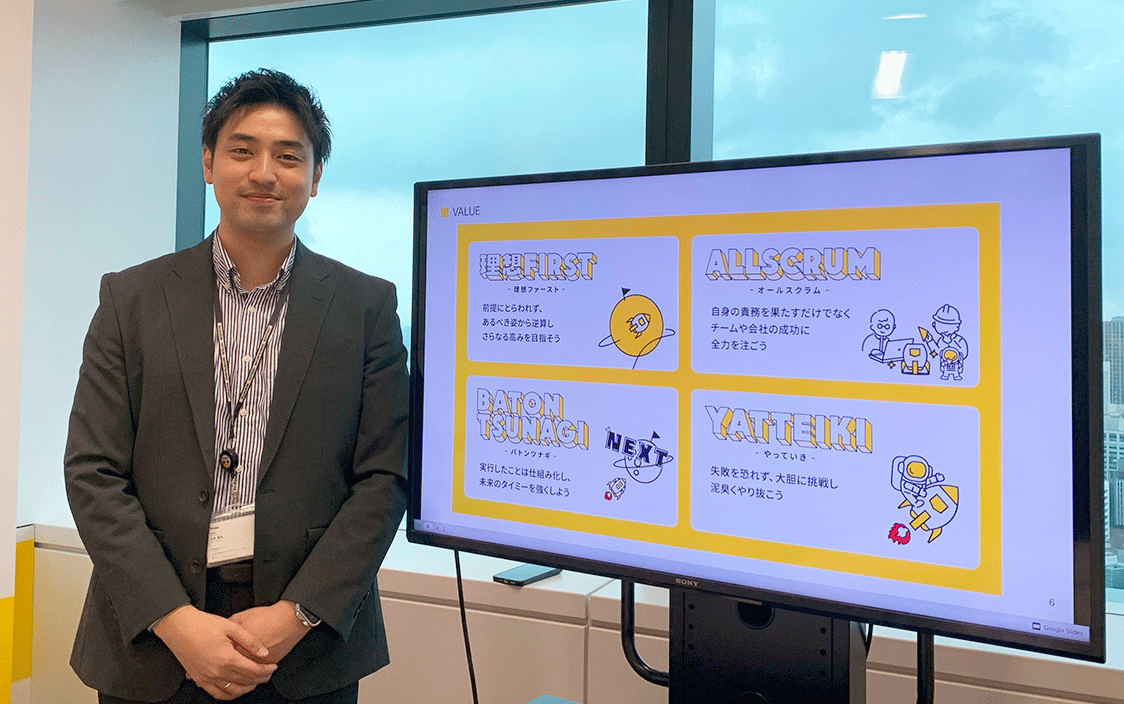

―タイミーの好きなところを教えてください。

若いうちから裁量の大きな仕事を任せてもらえる点、メンバー全員の熱量が高くて各自が思いを持って仕事をしている点など好きなところはたくさんありますが、一番好きなのは上司がコトに向き合っていることです。そこは素敵なところだなあといつも感じています。上司がその上の上司を向いて仕事をしてしまうとその組織はうまくいかない感覚があるのですが、そういう人がいない印象です。

例えば自分が担当する事業をいかに伸ばそうかなど、向き合っているコトは人それぞれだと思います。ただ、誰もが向き合っているものが明確に分かるからこそ、同じ方向を向いている実感を持てるのでしょう。距離も近く感じるのでフラットに話しかけることもできて、そこは本当にタイミーの一番好きなところですね。

―タイミーについて、就活生に自信を持ってすすめられるところを教えてください。

「タイミー(Timee)」という既存事業で社会貢献性を感じられるところもオススメできますが、新規事業の立ち上げも検討しているなど、タイミーは第二創業期を迎えています。その中で新しいポストや役割も生まれてくるでしょう。

よりバッターボックスに立つ機会が増えるというか、そういった場に立ってしっかり経験を積み、結果を出して実績を積み重ねていけば、表彰など称賛してもらえる機会もあると思っています。そうすることで自分のやりたいことに最短距離で向かっていけますので、ぜひその点は知っていただきたいです。

―最後に、就活生へのエール・メッセージをお願いします。

「人で決めないほうがいい」というのが一番伝えたいことです。就活生から「就職先は人で決めました」という話をよく聞きますが、私はそこに違和感があって。例えばそういった人が会社を辞めたらどうするのだろうと思いますし、何より「自分が何をしたいのか」「自分がどうありたいか」こそ大事なことだからです。

自分のやりたいことやありたい姿を想像し、そこから逆算して最短距離で行ける会社を選ぶべきというのが私の考え。当時の私は拠点の立ち上げをやってみたいという分かりやすい目標があったことで、会社を選ぶときにもブレませんでした。ですので、例えば30歳の時にどうなっていたいか、というゴールをおぼろげでもいいからイメージしてみること。そこから逆算していけば、自分がどんな環境でどんな状態で社会人1年目を迎えればいいかも見えてくると思います。そんな観点で会社選びをしてみてほしいです。